皆さんこんにちは。

今月で年度も終わります。

年が明けてから、熊本のいろんなお寺さんにお招き頂き、法話をさせて頂きました。

法話の目的は布教、つまり阿弥陀さまのお救いとそのありがたさをお伝えすることです。

そして、上から目線で「教える」ではなく、お聴聞下さる皆様と一緒に仏さまのお徳を讃え、感謝すること、を

大切にしています。

今回は主に熊本の八代のお寺さん数ケ寺にお招き頂き、お話をさせて頂きましたが、皆さんお聞き下さる時の目が

とても輝いていました。

いや、他の地方のお寺さんはそうではない、というわけではありませんが、温かく見守って話を聞こう、だとか

どんな話をするんだろう、といった様子ではなく、本当に「一緒に仏さまのお徳を讃嘆しよう」という空気で溢れ

ていました。

そんな様子にこちらも話し方や内容をアレンジして行こう…なんて器用さは持ち合わせておりませんので、いつも

通りのお話と、自分の愚かさを仏門に入って知らされ、如何に鼻が伸びていたのか、ということを気付かされた

ホンネをお話させて頂きました。

そして驚いたのは、法話終了後、講師控室にご門徒さんの代表の方々や、時にはそのお寺の住職さんが来られて、

「やっとホンネのお話をお聞かせ頂けました」「斬新な切り口のお話でした」と言われた事です。

私も法話を専門に行う布教使に任用されてまだ4年目ですが、過去の定例布教でもそんなこと言われたことがあり

ません。

私は深く広い仏教教義や親鸞聖人の教えの深い部分などは正直知りません。

もちろんまだまだ勉強不足なのもありますが、難しい話を難しく人に話して、それが伝わるとは思っていないのも

あります。

仏教の道…如来さまより賜りたる浄土往生への道…その道をお伝えすることを伝道というのですが、布教、法話の

主目的はその伝道にあると思っています。

なので、何やら難しいことを覚えてそれを得意げに、自慢げに話したところで何も伝わりませんし、「あの人凄

いなー」なんて評価もされるわけありません。

阿弥陀さまがなぜわたしを救おうと思われたのか…それを考えればこのわたしは如何に愚かで小さな存在なのかを

知らされます。

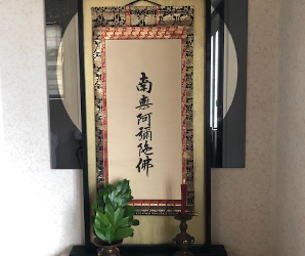

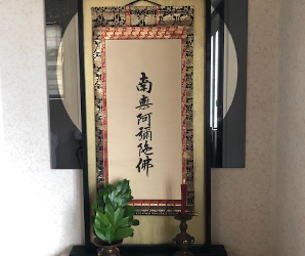

阿弥陀さまがどうやってわたしをお救いになるのか…それを知れば自然と口から「南無阿弥陀仏」とお念仏が出て

きます。

阿弥陀さまの救いがわたしに至り届き、わたしは既に救われた身であった…これを知れば今の命、生き方について

よくよく考え、自分の命をいかに目一杯生き、そして人からの評価やつまらないプレッシャーを捨て、わたしという

命をわたしらしく、感謝に溢れて過ごしていく。

そんなわたしには常に阿弥陀さまが寄り添って下さり、「あとのことは心配ない。命の問題は私が既に解決したから

あなたらしく生きなさい」と、24時間365日ずっと励まして下さる。

それが「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」とお聞かせ頂くお念仏です。

自身がお念仏申すわけですから、聞こえてくるのはわたしの声での「南無阿弥陀仏」です。

別の声で聞こえてきたらもっと凄いですけど…

「南無」は「おまかせします」で、「帰命」とか「帰依」とも言われます。

ですから「南無阿弥陀仏」は「南無(おまかせします)阿弥陀仏(あみださまに)」。

それが自分の耳に聞こえてくるのですから「南無(まかせよ)阿弥陀仏(阿弥陀に)」という阿弥陀さまからの

お返事、お喚(よ)び声、となり、だからこそのお聞かせ頂くお念仏なのです。

私たち布教使は、法話を作るときに一旦原稿を起こすのですが、やはり原稿ですのでホンネというよりは綺麗に

まとまった「お話」という内容になりやすいです。

ま、「綺麗ごと」っぽい話にもなりやすいんですよね。

私の法話原稿も最初はそうだったのだと思います。

でもその同じ話を何度も何度も布教の現場でお話していくと、段々内容やたとえ話、話す語気や表情も変わって

行くのでしょう。

僧侶であろうが、布教使であろうが、知らないことは知りません。

見聞きした、法話ネタになりそうな話を上っ面だけもらって話しても、それは自分の言葉にはなりません。

阿弥陀さまの救いが本当にありがたい、救われた歓びとその歓びを糧にして生きて行こう!というホンネが無ければ

その思いは人には伝わらないのだな、ということを布教現場で学ばせて頂きました。

本山・本願寺は「伝える伝道から、伝わる伝道へ」というスローガンのもと、おかしなことばかりしています。

それが全国のご門徒衆、寺院、僧侶への不信感に繋がっています。

これも、ホンネとタテマエを使い分けているからこその結果の弊害なのですが、内部の人達はそれがわかって

いないのでしょう。

さて、今月のお言葉です。

「弥陀の本願には老少、善悪のひとをえらばれず、ただ信心を要とすとしるべし」は歎異抄(たんにしょう)という

聖典から頂きました。

歎異抄は、現在でも著者不肖、とされていますが、親鸞聖人の弟子であられた「惟円(ゆいえん)が書いたのでは

ないか」と言われています。

親鸞聖人亡きあと、その大切なみ教えが間違って伝わっている事を憂い、それを正そうとして書かれたのが歎異抄。

「異なるのを歎(なげ)いた書(抄)」なので、歎異抄です。

阿弥陀さまの、一切衆生を救うというご本願には、老いも若きも関係ない。善人、悪人も関係なく、何一つ条件を

付けられていないが、ただそのお救いを何の疑いも無く頂く信心が肝要なのだ」という意味です。

ただ、これにはもっと深い意味があります。

これは私の解釈なのですが、阿弥陀さまのお救いの対象は、あの若い人も、その年老いた人も、そしてあの善人も

この悪人も選ばず救う…と読める文ですが私はそうではないと思います。

親鸞聖人は常に救いの対象となる人を「この私」と捉えていらっしゃった方です。

それが証拠に、同じ歎異抄の後序には「阿弥陀さまの、大変長い間考えに考えて成就された救いの願いをよくよく

考えてみれば、ひとえにこの親鸞一人のための願いであった」と親鸞聖人は仰っておられた、と書かれています。

これはもちろん親鸞聖人たった一人のみ、という意味ではなく「一人ひとりのこの私」ということで、言い換えれば

生きとし生ける者すべて、という意味です。

そう言うとなにかしら他人事に聞こえますので、「この私一人のため」という表現をされたんですね。

こういう比喩の使い方も親鸞聖人の凄いところです。

で、話を戻しますが、阿弥陀さまのお救いの対象は、「老少善悪を選ばれず」…私が若い頃であろうが、その後歳を

重ねて年老いた時であろうが、そしてそんなこの私の長い長い人生の中で、私の心が善なる心に振れていようが、

はたまた悪なる心に振れていようが、そんなことは関係ない!という事です。

つまり、私が今現在若かろうが歳を取っていようが、また善人であったとしても悪人であったとしてもそんなことは

関係なく、今、このたった今、阿弥陀さまのお救いを一点の曇りもなく信じ抜けばその時点で既に救われているんだ

という深い深い意味なんですね。

「どうせ私なんか…」ではなく「こんな私でも救われるんだ」を知ることが重要なんです。

そこに阿弥陀さまの凄さ、有り難さ、はたまた申し訳なさも幾分あるでしょうが、これが仏さまのお徳を讃えること

なんだと思います。

「やっとホンネのお話をお聞かせ頂けました」…そう仰られたご門徒様方はきっと信心について「このお坊さんは

本当にそう思って話しているのだろうか…」「私の信心と、このお坊さんの信心は同じなのだろうか…」そう思い

ながら過去ずっといろんな方々の法話を聞いてこられたのだな、と思いました。

私は難しいお話は出来ません。

なので簡単な、かつ自分の腑に落ちたことしか自信をもって人前でお話することができません。

ひょっとしたらベテラン先生方から見れば「拙い法話…」と映るのかもしれません。

でも、私はそれで良いと思いますし、それこそが法話なのだと思っています。

だって、本で読んだことをそのまま人に話したって、その奥底にある大切な意味が伝わるとは思っていませんから。

布教の現場で本当にいろんなことを教わり、拙い話でもお聴聞頂きながら、こちらがお育て頂いているありがたさを

噛みしめています。

誠にありがたいことでございます。

南無阿弥陀仏

南無阿弥陀仏

善教寺 住職

本願寺派 布教使

釋 一心(西守 騎世将)